- НОВОРОЖДЕННЫЙ

- НОВОРОЖДЕННЫЙ, ребенок в течение двух-трех недель с момента рождения. В это время происходит приспособление его к внеутробной жизни, отпадает и заживает пуповина, служившая связью между ним и матерью, и выравниваются последствия родовой травмы. Строго отграничить этот период от следующего за ним грудного возраста очень трудно, тем более, что продолжительность его у разных детей различна и зависит как от индивидуальных особенностей данного ребенка, так и от внешних условий. Разные авторы клали в основу этого отграничения разные моменты. Одни— срок отпадения пуповины, а другие—длительность физиол. желтухи, наличие секреции грудных желез у ребенка, период коло-стрального питания его (Бирк) и т. д. Может быть наиболее приемлемым из всех являлся бы момент выравнивания веса, указывающий на то, что организм восстановил происшедшую в первые голодные дни жизни потерю, что он как-то справился с трудностями своего самостоятельного существования и уже идет по пути постепенного увеличения массы своего тела. Но этот момент является очень изменчивым в связи с конституциональными особенностями данного Н. и с условиями ухода и среды. Период двух-трех недель включает в себя кроме вышеуказанных и целый ряд других, тоже чрезвычайно важных моментов: устанавливается кровяная формула, нарастают ферментативные способности, протекают некоторые своеобразные физиол. процессы, как физиологическая желтуха, мочекислый инфаркт, явления «полового криза»; наконец иногда развертывается и своеобразная, свойственная только этому возрасту патология.-Эти две-три недели—период совершенно особенный и неповторимый в дальнейшей жизни: развертываются целые системы, впервые начинающие функционировать и поэтому еще недостаточные, как дыхательная, пищеварительная; ребенок встречает целый ряд вредностей, для него непривычных: низкую t°, микробов, трудности кормления и пр. Защитные силы его невелики, фагоцитарная способность понижена, кожа и слизистые особенно ранимы, кишечная стенка проходима для микробов, сосуды хрупки и легко разрываются, что создает склон- ность Н. к кровотечениям. Все это наряду с присутствием в теле физиол. пупочной раны делает Н. существом хрупким и нуждающимся в особо бережном подходе к нему. Инфекция, раз проникнув в его организм, имеет благоприятные условия к генерализации процесса., к переходу в общее заражение, т. е. в сепсис. Наряду с этим к нек-рым банальным детским инфекциям, как например корь, Н. оказывается невосприимчивым. И физиология и патология этого возраста своеобразны. Функции организма постепенно приспособляются к новой работе. Реакции на различные условия внешней среды тоя-се имеют свои особенности и отличаются от таковых в более позднем возрасте. Укажем на большую термолябильность Ы., на т. н. физиол. падение веса, на «преходящую лихорадку Н.». Общая реакция организма при болезненных состояниях отличается незначительностью или же полным отсутствием температурных повышений даже при общих септических заболеваниях, склонностью к генерализации инфекции, стертыми формами клин, картины, особенно у детей слабых и недоношенных. При общих заболеваниях нередко на первый план выступают явления со стороны центральной нервной системы, особенно ранимой в этом нежном возрасте,—судороги, общая угнетенность, расстройства дыхания центрального характера и пр. В целях создания здорового организма совершенно необходимо углубленное изучение ребенка с момента рождения и тщательный уход за ним. Новорожденный является объектом еще мало изученным и долгое время находился исключительно в ведении акушеров. Надо сказать, что основоположниками учения о Н. являются именно акушеры, и труды Рунге, Бюдена, Яшке являются до сих пор классическими. Немногие однако могут подобно им совместить углубленное изучение матери и ребенка, и наиболее целесообразной является совместная работа акушера и педиатра, в ведение которого Н. и поступает с момента рождения. Последняя мера наряду с отделением ребенка от родильницы и передачей его в руки специально обученного персонала проводится теперь во всех правильно поставленных учреждениях, а в Москве была осуществлена впервые А. Н. Рахмановым и Г. Л. Грауэр-маном около 25 лет тому назад. Внешний вид, вес, рост, размер ы. Н. в первые дни жизни как бы продолжает еще свою внутриутробную жизнь. Он проводит все время в состоянии сна и сохраняет внутриутробное положение с резко согнутыми верхними и нижними конечностями; разгибание последних как будто вызывает у ребенка неприятные ощущения. Только при ножном и неполном ягодичном предлежаниях ножки бывают разогнуты в коленных суставах. В последней разновидности они кроме того согнуты в тазобедренных суставах и как бы торчат вверх и вперед. Характерными особенностями телосложения Н. являются относительная величина головы, относительная короткость конечностей и как бы отсутствие шеи. Голова равна х/л общего роста, верхние и нижние конечности приблизительно равны между собой, а также длине туловиша (около 18 см по данным Чулицкой, около 20—по данным Ин-та мозга). Серединная точка стоит над пупком. Туловище и конечности Н. имеют округлую форму, т. к. подкожный слой хорошо развит, особенно на шеках, бедрах, голенях, сзади на шее. Кожа нежная, ярко-розовая, покрыта пушком, особенно на плечах и верхней части спины. Волосы на голове имеют 2—3 см длины, носовые и ушные хрящи довольно тверды, ногти на руках переходят за мякоть пальцев. При тех или иных раздражениях Н. громко кричит и энергично двигает конечностями. (Об индексах и конституции, выявляющейся обычно в грудном возрасте,—см. Конституция, Грудной ребенок.) В тех случаях, когда приходится решать вопрос о том, является ли данный ребенок Н., его можно, решить утвердительно на основании следующих признаков: присутствия на теле пуповины или свежей пупочной ранки, явлений физиол. желтухи, конфигурации и остатков родовой опухоли на голове,мекониальногохарактера испражнений, наличия мочекислого инфаркта.— Длина Н. колеблется в пределах от 46 до 54 см, но крайние границы встречаются редко; за среднее можно принять 50 см для мальчиков и 49—49,5 см для девочек при условии измерения ростомером и возможно полного разгибания нижних конечностей. При большой конфигурации головки правильнее производить измерение несколько дней спустя. На абсолютный рост Н. оказывает влияние целый ряд условий:повторность родов, наследственность (дети мелких и крупных родителей), расовые особенности. Так, по Бабасянц, у грузин мальчики достигают иногда 69, а девочки 56 см. Определение веса тела является более важным, а также более точным мерилом развития ребенка. Пределы веса колеблются в довольно значительных размерах. Громадное большинство доношенных Н. весит от 2 800 до 4 000 г с редкими уклонениями вниз до 2 500 и вверх до 4 300 г и больше. Дети ниже 2 800 г весом обычно бывают хотя бы в небольшой мере недоношенными, хотя обстоятельство это часто не диагносцируется. Дети мелкие, хотя и доношенные («petite espece» французов), встречаются сравнительно редко. Дети с весом выше 4 500 г получили в Германии название детей-гигантов («Riesen-kinder»). Описаны случаи Н. с весом в 11 500, в 12 000 г, причем первый ребенок той же матери весил 7 600 г. Большинство детей в СССР родится с весом от 3 000 до 3 800 г: 64,3%—по Дулицкому (1923—24), 56,05%—по Сперанскому (1910—13). Повышение этой цифры за 1923—24 гг. надо поставить в связь с проведением закона об отдыхе беременных. Среди причин, влияющих на вес Н., важное значение несомненно имеют вес и рост родителей. Боудич (Bowditch) думает, что вес Н.^/зэ веса его матери. Значение расовых особенностей неоспоримо. В Швеции средний вес Н.—3 527a(Petersson), в Норвегии—3 466 (Benestad), во Франции—3 000— 3 250 (Marfan), в СССР грузинские дети отличаются высоким, а дети евреев малым весом. По Гундобину, средний вес Н.— 3 000—3 250 г, по позднейшим статистикам он около 3 400 (Сперанский 3 410, Бишпток 3 403, Дулицкий 3 386). Мальчики в общем несколько тяжелее девочек. Нек-рыми авторами отмечается влияние времени года на средний вес Н. Наиболее низкий вес падает на самые холодные зимние месяцы (от 15 ноября до 15 февраля). Затем вес постепенно нарастает и наивысшим бывает от 15 августа до 15 ноября. Одни объясняют снижение веса авитаминозным зимним питанием матерей, другие видят в повышении веса влияние на беременную и на плод света и солнца. Дети многорожавших матерей обычно тяжелее их первенцов. Нек-рые авторы считают, что вес Н. при последующих беременностях нарастает до 5-го—7-го ребенка, а потом нарастания уже не наблюдается. Отражается ли питание беременной на весе плода? Ответы на этот вопрос противоречивы. Хотя некоторые акушеры еще назначают скудную диету матерям с узким тазом в целях уменьшения объема плода, однако большинство считает диету Проховника устаревшей и лишенной научного обоснования. За время последней войны большинство нем. авторов (Bumm и др.) пришли к тому выводу, что пока мать здорова и имеет нормальный состав крови, плод черпает из ее крови необходимые для него вещества в достаточном для себя количестве, несмотря на ее голодание. Средний вес Н. в Германии не снизился: по Бумму, 3 250 для мирного времени и 3 320 для военного. Аналогичные выводы у нас сделаны Троицкой (Москва) и Бинштоком (Ленинград). Некоторые авторы отмечают, что процент детей с низким весом был в военные годы больше, а детей с высоким весом значительно меньше, чем в обычное время. Материальная обеспеченность, труд матери, особенно тяжелый, ночной, имеют несомненное отражение в таких показателях развития плода, как вес и рост. На значение отдыха матери в последнем периоде беременности в смысле увеличения веса плода указал еще Пинар, и в этом смысле закон о предродовом и послеродовом отдыхе составляет у нас важнейшее звено в мероприятиях по антенатальной охране младенчества. Нездоровье матери имеет влияние на вес плода очевидно гл. обр. в том смысле, что процент недоношенных детей здесь будет особенно велик (при эклямп-сии, в тяжелых стадиях tbc). Что касается детей доношенных, родившихся от больных матерей, то этот вопрос является еще спорным и требует дальнейших точных наблюдений. Наряду с безнадежным взглядом-на этих детей как на обреченных (Pinard и др.) пробивается более оптимистическое мнение о физ. полноценности их в том случае, если они доношены и не пострадали от вмешательств (относительно эклямлсии данные Ивановой, относительно tbc—Debre, Чебо-таревской). Падение веса, происходящее впервые дни как у большинства животных, так и у Н., носит в силу своего постоянства название «физиологического». Обычно вес падает в течение первых 3 дней, а в крице 3-го начинает подниматься и достигает своей первоначальной точки изредка на 10-й день (тип Бюдена), гораздо чаще к 2-м неделям, а иногда и позже (кривые Pies 'а; см. Вес тела). Средняя потеря по франц. авторам равна от 150 до 200г,по немецким—200—250г. Пис дает даже 270—300 г. В СССР дети теряют 200— 300 г, а в отдельных, не выходящих за пределы физиологии случаях потеря доходит до 400 . Гораздо правильнее оценивать потерю в процентах по отношению к общему весу, причем падение в 6—9% можно считать физиологическим. Между тем как абсолютное падение тем значительнее, чем крупнее ребенок, падение относительное (в процентах) тем более, чем меньше вес ребенка. Вероятно последнее обстоятельство зависит от сравнительно большей поверхности тела и следовательно большей перспирации у мелких детей. Антонов впрочем находит наименьший процент убыли у детей со средним весом. Физиол. потеря более выражена у детей, перенесших значительную травму,вызывающую подавленность, сонливость, плохое сосание, а также у детей первокормящих матерей. Путем раннего прикладывания и докармливания ребенка можно до известной степени избежать или уменьшить эту потерю (Schick, Кононова), однако это является уже известным насилием. Главной причиной физиол. потери является то, что Н. в первые дни своей жизни отдает больше, чем получает. Наибольшая доля (около 75%) приходится на потерю воды через perspir. insensibi-lis, небольшая часть—на потерю мекония, мочи. Потребление организмом Н. собственных тканей белков и гл. обр. жиров также имеет место в первые голодные дни жизни. Но эта вынужденная голодная диета м. б. и небесполезна, т..к. дает время пищеварительному каналу приспособиться к новым для него функциям (Рейс). Обмен веществ. Относительно обмена веществ у Н. мы знаем чрезвычайно мало (Гундобин, Кочаровский, Бирк). Интенсивный для всего первого года жизни—периода интенсивного роста ребенка—он как-будто несколько снижается в период новорожден-ности. Для азотистого обмена установлено, что абсолютное количество выделяемого азота очень велико и с каждым днем увеличивается. По данным Кочаровского: в 1-й день—131,17 мг, во 2-й день—213,37 мг, в 3-й день—272,87 мг, в 4-й день—304,42 мг, в 5-й день—425,60 мг, в 6-й день—423,52 мг. Большинство исследователей находили в первые дни жизни отрицательное азотистое равновесие (выделение > поступления), следовательно большие количества выделяемого Н. азота имеют эндогенное происхождение—сжигание организмом собственного материала как следствие голодания; преимущественно имеет место сгорание жира, а потом очевидно и своеобразный распад тканей. Распределение азота в моче таково: коеф. мочевины увеличивается в течение первой недели (с 73% до 81%) и не отличается значительно от коеф. у здорового грудного ребенка. Выделение мочевой к-ты абсолютно и относительно довольно велико, особенно в первые 3 дня жизни. Выделение аммиака довольно высоко, особенно к концу первой недели. Количество азот-аминовых к-т тоже значительно в сравнении с таковым у взрослых: в первые 3 дня—5,8%, на 7—8-й день— 10—12%, а у старших грудных детей—2—5%. Выделение пуриновых оснований Ниман находил значительным (2—7 мг), а Бирк лишь в виде следов. Большие количества мочевой к-ты и пуриновых оснований нек-рые авторы склонны объяснять образованием мочевой к-ты из. клеточных ядер распадающихся лейкоцитов. Из данных распределения азота в моче явствует, что у Н. наблюдается усиленное выделение продуктов неполного белкового обмена и что расщепление белков происходит неполностью, м. б. вследствие ферментативной недостаточности организма Н. Первые дни—дни голодания и физиол. потери веса—отличаются отрицательным водным балансом, с наступлением же положительного водного баланса наступает обычно и прибавка в весе (Бирк и Эдель-штейн).—Газовый обмен, несколько пониженный в первые часы после рождения, вскоре начинает постоянно и постепенно повышаться. Величина его находится в зависимости от количества пищи, окружающей t°, подвижности или сонливости ребенка, от одежды и т. д. Дыхательный коеф.=0,702, между тем как у взрослого он=0,89.—Относительно солевого обмена сведений крайне мало. По Бирку, наименьшая ретенция солей бывает при вскармливании молозивом. Интересно, что из солей наиболее задерживаются и накапливаются в течение последних месяцев утробной жизни фосфор и известь, т. е. вещества, необходимые для постройки скелета. Хим. состав. Наблюдения над хим. составом тела Н. пока основаны на очень небольшом материале и не могут считаться точно установленными. Табл. 1. На 100 г тела Автор ш та и о к ей н ю о а О) О о 2 969 64,4 р_. Михель....... 3 335 69,2 11,75 14,0 3,4 Камерер и Зельдяер 2 821 71,3 12,3, 11,7 2,7 Клозе........ 3 202 66,1 17,6 11,9 2,9 Тело Н. очень богатоводойижирами и бедно азотсодержащими веществами и золой. Воды свыше 70% (Камерер, Фелинг), между тем как у взрослого 59% (Бишоф). Вероятно это чрезвычайное богатство водой организма плода (97,54% у 6-ыедельного) и Н. следует привести в связь с чрезвычайной энергией роста, для к-рого необходим усиленный обмен веществ; высокое же содержание воды как среды растворяющей таковому благоприятствует. Из сухого вещества приблизительно половину составляет жир, накапливающийся главным образом в последние 1х/г месяца беременности. Анат.-физиол. особенности. Отдельные органы и системы Н. отмечены следующими особенностями. Кожа тонка, нежна, эластична, покрыта мелким пушком (lanugo). Особенно обильный у недоносков, lanugo бывает иногда очень обильным и у доношенных крепких Н. Эпидермис и дерма тонки, роговой слой развит слабо и легко слущивается. Сальные железы функциони- руют живо, потовые недоразвиты, капиляр-ная сеть богата,капиляры шире,чем у взрослого. Волосы мягки, тонки, постепенно выпадают и заменяются новыми. Рост их находится вероятно под влиянием эндокринно-вегетативного аппарата. Физиол. эритема является следствием богатого кровоснабжения кожи, а м. б. также и реакцией на окружающую t° (Jaschke). «Сыровидная» смазка -(см. Vernix caseosa) покрывает тело ребенка иногда почти сплошь, иногда только в складках, нередко совсем отсутствует. У нек-рыхН. кожа уже от рождения суха, шелушится, легко дает трещины на местах сгибов и опрелости. Иногда можно установить наследственность такой кожи. Со стороны функциональной следует отметить интенсивность кожного дыхания, к-рое у Н. выше, чем у взрослого •(Камерер), а именно: на 1 кг веса в течение суток у Н. выделяется 29,5 г воды и углекислоты, у взрослого же 18,0 г. Известно, что относительная поверхность тела тем -больше, чем меньше ребенок, и поэтому Н. находится в неблагоприятных условиях в •смысле теплопотери. Табл. 2. (По Сычеву.) ! Поверх- 1 в Поверх- ность те- | Возраст Вес в в ность те- ла на 1кг | ла в ел*2 веса в см* 4-дневный не- доносок .... Ново рожденный 2 097 2 980 2 129 6 месяцев . . . 5 138 2 961 Подкожный слой у доношенного Н. развит хорошо, у недоносков—скудно. По химич. составу жир Н. разнится от жира .взрослого тем, что содержит меньше олеиновой к-ты и больше твердых жирных к-т(пальмитиновой, стеариновой), легко застывающих при понижениях t°. Отеки конечностей и надлобковые (oedema neonatorum) встречаются нередко и у здоровых Н. Возможно, что •они связаны с большей проходимостью сосудистых стенок вследствие их недостаточного тонуса. Со стороны мышц надо отменить богатство их ткани водой, пониженную злектровозбудимость, известную физиол. гипертонию, особенно резко выраженную со стороны сгибателей. Скелет отличается относительной величиной головы и относительной короткостью конечностей. Многие кости находятся у Н. в стадии хряща (позвоночник, запястье). Костная ткань имеет своеобразное волокнистое -строение, очень богата сосудами, а в надкостнице сильно развит внутренний богатый клетками слой. Способность кости к регенерации очень велика. Из точек окостенения * •обычно указывается на важное значение того ядра, к-рое незадолго до рождения закладывается в нижнем эпифизе бедреной кости и имеет (при диаметре в 5 мм) в суд. медицине значение признака доношенности плода. Можно однако встретить такие размеры его и у явных недоносков, а Эпарвье {Eparvier) на 102 доношенных ребенка видел у 8% его полное отсутствие. Головка вели-аса, с относительно большим сводом и малой лицевой частью. По Бумму: большая окружность головы—35 см; прямой или лобно-затылочный размер—12 см; большой поперечный (между теменными буграми)—9 см; болыпойкосой(подбородочно-затылочный)— 13,5 см; малый косой—9,5 см; поперечный размер плечиков—12 см; поперечный размер таза—8 см. Другие авторы дают несколько иные цифры (см. Доношенность). Швы—венечный, стреловидный, затылочный—обычно открыты и срастаются к 2—3-м мес. жизни. Большой родничок при резком надвигании костей может быть очень малым, обычно же 1х/г х 2 см, малый родничок закрыт, на месте задне-боковых прощупывается податливость костных краев. Нередко даже у доношенных крепких детей наблюдаются значительные дефекты окостенения черепа, иногда настоящая пергаментность теменных костей (Weichschadel). Виланд наблюдал это явление у 20%, Ар люк у 9,7% всех Н. Тогда как нек-рые авторы (Кассовиц, Марфан) видят в нем симптом внутриутробного рахита, большинство считает его врожденной и м. б. конституциональной аномалией черепной коробки, быстро выравнивающейся в первые недели жизни. В костях лобных и лицевых следует отметить отсутствие пазух.—Конфигурацией называется изменение формы головки вследствие нахождения костей друг на друга в швах и родничках в зависимости от давления на головку стенок таза. Затылочная и лобная кости подходят под теменные, одна теменная находит на другую, головка вытягивается в прямом размере кзади и кверху. Эта уродливая форма еще увеличивается за счет родовой опухоли. Конфигурация бывает б. или м. выражена в связи с размерами таза, первичностью или повтор-ностью родов и своеобразна для каждой разновидности положения головки (затылочное, лицевое, лобное). Родовая опухоль, са-put succedaneum (см.), более или менее резко отграниченная на голове, бывает разлитой на ягодицах, плече, лице, к-рое она особенно безобразит. На губах, мошонке могут образоваться пузыри с серозной или кровянистой жидкостью. Рассасывается родовая опухоль при легких повторных родах быстро, в течение первых же часов, при более трудных—до 2 дней.—Позвоночник Н. весь хрящевой, имеет только одну общую дугообразную кривизну; конечности тоже несколько искривлены благодаря внутриутробному положению ребенка. — Грудная клетка сохраняет особенности эмбрионального типа: она конусообразна, нижний отдел расширен, отчасти благодаря большой печени; передне-задний и поперечный диаметры приблизительно равны, направление нижних ребер почти горизонтальное, что как-будто укорачивает грудную клетку и ограничивает ее экскурсию. Головной мозг относительно велик (отношение к весу тела 1:7,5—8,5; у взрослого 1:32). Он богат водой, на разрезе дифе-ренциация серого вещества-едва намечается, извилины уплощены и нек-рых борозд еще нет—«белый лист» по выражению Крепе-лина (Kraepelin). Кора, пирамидные пути, стриарное тело недоразвиты. Миелинизация еще далеко не закончена. Тогда как спинной 4в4 мозг Н. богат миелином, полушария во многих частях еще лишены его (большая часть теменной, лобной, височной и затылочной долей, комиссура). Миелинизация главных систем полушарий заканчивается на 8-м мес. внеутробной жизни, пирамидных путей— к 2—3-м месяцам. Спинной мозг спускается несколько ниже, чем у взрослого,—до нижнего края Ln. Церебро-спинальная жидкость обычно в небольшом количестве и под слабым давлением. Может содержать кровь в случае мозговых геморагий, часто окрашена в желтый цвет. Это — физиологич. ксантохромия, не стоящая в связи ни с какой патологией и вероятно являющаяся следствием наличия видоизмененного билирубина. Roberts (1925) обнаруживал билирубин до 9-го дня жизни. Рефлекс Бабинского у Н. всегда положителен, глабелярный рефлекс получается в виде сокращения m. orbicularis при постукивании молоточком в области glabellae. Губной, ротовой и роговичный рефлексы имеются, ахилловы рефлексы непостоянны, так же как рефлекс cremaster'a, брюшной, рефлекс зева и слизистой носа. Особенно живы те рефлексы, к-рые имеют свой центр в спинном мозгу (как коленные), вследствие того, что проводниковые пути достаточно развиты (кроме пирамидных), а также благодаря недоразвитию задерживающих и регулирующих центров в мозгу (Гундобин). Центры дыхания, теплорегуляции также недоразвиты и это обусловливает целый ряд клин, проявлений, как термо-лябильность, неправильные ритмы дыхания, приступы арпоё AA^^WWWWWVWVJWWWW

Рисунок 1. Кривые дыхания: а—в состоянии сна; Ь—в состоянии бодрствования; с—-при крике.

и т. д. Развитие внутричерепных нервов, их миелинизация заканчивается лишь к 3-м м., а периферических еще позднее. Гальваническая возбудимость резко понижена. Как естественное следствие этих анатомич. особенностей мы имеем у новорожденного отсутствие высшей псих, деятельности и резкое преобладание рефлекторных и автоматических реакций. Легкие имеют небольшую вместимость (35—45 смг). Число дыханий у спящего Н. 40—45, дыхание поверхностно, диаф-рагмального типа; глубина дыханий постепенно возрастает. В 1-й день обмен воздуха в минуту =1,13 л, на 3-й достигает уже 2 л. При беспокойстве и крике особенно резко выступает неправильность дыхания (рис. 1): глубокие вдохи сменяются рядом поверхност- ных дыхательных движений и паузами. Первое дыхательное движение вызывается у новорожденного раздражением дыхательного центра вследствие перегрузки крови углекислотой. Температура и механич. раздражения кожи играют роль второстепенную. У недоносков и у детей слабо кричащих Фохт (Vogt) довольно долго определял рентгеном ателектатические участки в легких. Сердце расположено у Н. более горизонтально вследствие высокого стояния диафрагмы. Сердечн. толчок в 4-м межреберном промежутке, кнаружи от сосковой линии. Вес сердца сравнительно высок и равен 18,5—22,5 г (6,3 на 1 кг веса, у взрослых—-4,84). Перикардиального жира нет, левый желудочек (0,44—0,68 ом)лишь немного толще правого (0,34—0,44 см). Со стороны фнкц.. замечательна живучесть сердца. Известны случаи извлечения кесарским сечением живых детей 15 мин. спустя после смерти матери. Мартен видел на секции, как сердце Н. спустя час после смерти еще сокращалось.—• Пульс част: 120—140 по Филатову, 120—135-по Зейцу. Отчетливой разницы между пульсом мальчиков и девочек не наблюдается. При среднем числе 120 полный оборот крови происходит в 12 сек., после 27 сердечных сокращений (у взрослых в 22 сек.).Характерна эмбриокардия,т.к. на систолу приходится 54,5% всего пульсового периода (у грудных детей 62,2%). Сосуды. Просвет артерий у Н. относительно больше, чем у взрослого. Особен* но широки капиляры, которые даже абсолютно шире, чем у взрослого, в связи с большой потребностью организма в кислороде» Наоборот, просвет вен сравнительно узок,, приблизительно равен просвету артерий. Кровяное давление низко и тем ниже, чем ребенок слабее: по Нею в среднем 90 мм, 80 мм по Трумпу, 59—64 по Сладкову. С началом легочного дыхания происходят значительные изменения в кровообращении Н., а именно: 1) прекращается ток крови в пупочных сосудах, 2) артериальная кровь обособляется от венозной, спадаются Боталлон проток и овальное окно, хотя заращение их происходит позднее, и наконец 3) кровь устремляется в легкие—развертывается малый круг кровообращения. Относительно крови установлено, что-смешения крови матери с кровью плода не бывает, и кроветворение плода идет самостоятельным путем; даже при лейкемии и резкой анемии матери состав крови плода нормален. Анемии детей первых недель жизни бывают чаще всего вторичными (после геморагий). Кровь новорожденного отличается высоким содержанием НЬ (100—140%), повышенным числом эритроцитов (5х/г—? млн.) и лейкоцитов. Табл. 3.—Сводная таблица количеств НЬ в % у Н. Авторы 1-Й 2-й день день 3-й день 4-й день Schiff (Прага) . . . ScLiff (Будапешт) . Perkin (Берн) . . . Lucas (САСШ) . . 104,2 100,I! 96,5 135 ; 1зо 119 I 114 114 ! 113 5-и ; день ' 132,3 106 112 Начиная с 3-го дня количество эритроцитов быстро падает, и многие авторы ставят это явление в связь с развитием желтухи. Так, Гейман (Heimann) находил при резкой желтухе 93% НЬ и 572 млн. эритроцитов, а при отсутствии желтухи 114% и 6—7 млн. эритроцитов. Другие авторы отрицают эту зависимость. В первые дни и особенно в первые сутки встречаются в большом количестве ядросодержащие эритроциты—по Лип-ману 500 в 1 мм3 после 12 часов жизни и 277 после 24. Число лейкоцитов резко повышено («физиологический лейкоцитоз») и носит характер нейтрофилеза. Начиная с 3-го дня количество полинуклеаров уменьшается и начинается возрастание числа лимфоцитов, т. е. устанавливается то соотношение, которое характерно для грудного ребенка (см. Лейкоцитозы). Щелочность крови пониженная при рождении, впервые дни еще понижается, и только в конце первой недели количество ионов ОН начинает повышаться. Вязкость крови у Н. значительно выше, чем у взрослого. Относительно резистентности эритроцитов сведений в литературе очень мало, отмечается ее повышение, особенно резкое у детей с физиол. желтухой. По Франку (Frank),кровьребенка окончательно устанавливается в смысле отдельных форм не ранее 14-го дня. К своеобразным выводам пришли Бюнгелер и Шварц (Bungeler, Schwartz) на основании исследования 330 новорожденных: кровь из пуповины схожа с кровью взрослого, изменения наступают во время и после родов; степень их находится в прямой зависимости от длительности и тяжести родов и картина крови соответствует тому, что наблюдается при парентеральном введении белков или крови животным и человеку. Этот «родовой криз» в крови Н. является следствием резорпции крови и белковых веществ в результате родовой травмы. В общем картина крови подтверждает тот факт, что в этот ранний период жизни в организме ребенка происходят крупные изменения и что он лишь постепенно приходит в то состояние равновесия, которое необходимо для дальнейшего правильного развития ребенка. Почки сохраняют у Н. свое фетальное дольчатое строение («медвежья», «свиная») и сравнительно с весом тела вдвое тяжелее, чему взрослого: вес обеих=23 г. Мочеточники извилисты, местами расширены; вместимость пузыря—50—60 см3. На разрезе почки нередко можно наблюдать отложение солей в виде мочекислых инфарктов (см. Мочекис-лый инфаркт), встречающихся чаще всего от 2-го до 5-го дня жизни. При желтухе Н. в сосочках мозгового вещества может откладываться желчный инфаркт, состоящий из « кристаллов билирубина. Моча находится при рождении обычно в небольшом количестве, первая порция ее светла и бесцветна, вскоре моча окрашивается более интенсивно и при отстаивании мутнеет. Количество солей особенно велико в период наибольшего падения в весе. Реакция мочи в начале резко кислая, а потом делается слабо кислой. Уд. вес 1,006—1,012 на 1-й день, 1,008— 1,013 на 2-й—4-й, затем постепенно падает до 1,003—1,004. В первый день возможна анурия, исчезающая с началом подвоза жидкости. Постепенно нарастает и суточное количество мочи (см.). В моче нередко обнаруживается белок—• обычно в виде следов. Франц. авторы считают альбуминурию Н. редкостью, патологией, а немецкие и русские констатируют белок очень часто (Renss, Flensburg у 100% детей) и не приписывают ему пат. значения. В общем можно думать, что альбуминурия Ы. есть явление физиологическое, причины к-рого еще неизвестны (см. Альбуминурия). Кроме белка Генкингер наблюдал выделение сахара с мочой в течение нескольких дней у детей, извлеченных щипцами, что не подтверждается наблюдениями Ин-та охраны материнства и младенчества НКЗдр. Билирубин находится в форме осадка («masse» jaunes»), а в случае пат. желтухи и в раст воренном виде. Следы желчных пигментов встречаются очевидно довольно часто и при физиол. желтухе; иногда находили уробилин и индккан (Рейс). Р1з ферментов мочи указывают пепсин и лабфермент, находили также трипсин, мальтазу и диастазу. В осадке— эпителий выводящих путей, немного лейкоцитов, единичные эритроциты и тени, изредка цилиндры гиалиновые и с солевыми наложениями. Пищеварительный тракт Н.снабжен всем необходимым для своей начинающейся функции. Сосание есть акт рефлекторный, происходящий без участия головного мозга, и наблюдается даже у анэнце-фалов. Сосательный рефлекс получается от раздражения слизистой губ- соском матери. Для этого важного акта во рту Н. имеются особые приспособления в виде «жирового комка Биша», заложенного в толще щек для поддержания их тонуса, и в виде т. н. «добавочных губ»—присоскообразных выступов на свободном краю десен. «Сосательные подушечки» — радиарные складки мацериро-ванной побледневшей слизистой губ—едва ли помогают сосанию. Круглая мышца рта хорошо развита, полость рта суховата. Слюнные железы функционируют, но недостаточно. Присутствие птиалина доказана не только у Н., но и у плода. Вместимость желудка уН. невелика—30—35 ем, но-быстро увеличивается. Характерно отсутствие дна, несколько более - вертикальное положение, слабость желудочных сфинктеров, повышенная чувствительность слизистой (частые срыгивания). Моторные и секреторные функции хорошо развиты, желудочный сок'имеет все составные части сока взрослого, но сила его слабее. Реакция желудочного сока кислая благодаря присутствию свободной НО. По Вогралику, реакция нейтральна только в первые минуты жизни. Первым раздражителем секреторной деятельности желез желудка являются околоплодные воды, заглатываемые ребенком, и первый процесс пищеварения начинается минут через 25 после родов. Ферменты имеются не только у Н., но и у плода. Ибрагим находил кроме* лабфермента и пепсина очень активную липазу. Кишеч н "и к новорожденного относительно длиннее, чем у взрослого, но точных цифр дать невозможно, так как измере- ние представляет большие трудности: длина •его от 2 до 4 м или равна длине тела, умноженной на 5, по Марфану, или даже на 8, по Швану (Schwan). По Пирке, длина кишечника равна десятикратной Sitzhohe. Значительная длина и богатое кровоснабжение указывают на важную роль кишечника в юном организме. Аппараты железистый и лимфатический развиты хорошо, мышечный слой недостаточен. Проходимость кишечной стенки для антитоксинов доказана экспериментально (Ehrlich, Salge, Bertarelli), а на свойстве микробов переходить через кишечную стенку основывает Кальмет свою противотуберкулезную вакцинацию. При рождении в кишечнике содержится 70—90 г мекония, густой, вязкой, темнооливковой массы, на первой порции к-рой можно заметить т. н. «мекониальную пробку»—плотное слизистое образование, состоящее из выделений нижних отделов кишечника (см. Испраж-нения). На 2-й—3-й день испражнения приобретают смешанный характер и сменяются темнокоричневым голодным стулом. В последующие дни жизни они часто бывают жидки, содержат слизь и свертки («диспепсия» Н., «переходный катар»). Желтый грудной стул устанавливается лишь позднее. Печень сравнительно велика, всегда выступает см на 3 из-под реберного края. Абсолютный вес ее около 130 г, относительный 1:18 (у взрослого 1:35). По весу—это второй после мозга орган у Н. Гликогенооб-разовательная функция имеется уже у плода, желчь по составу несколько отличается от желчи старших детей. По своим функциям печень первое время несовершенна, и •способность ее нейтрализовать яды понижена. Она богата сосудами и бедна соединительнотканными элементами. — Из крове-творн. органов селезенка относительно •крупна, хотя в норме не прощупывается; вес -ее—8—10 г.—К остный мозг богат форменными элементами, носит характер «красного» мозга.—Лимф. железы отличаются нежностью капсулы, шириною синусов, •богаты кровью. У громадного большинства Н. периферические железы доступны пальпации, особенно подмышечные.—Относительно желез внутренней секреции известно чрезвычайно мало. Томас (Thomas) думает, что они не функционируют у плода, достигают полного развития незадолго до рождения и начинают функционировать вскоре после. Маслов считает, что у Н. наиболее активными являются интерреналовая -система и зачатковые железы. Что касается вилочковой железы, то даже данные ее веса резко колеблются от 2 до 25 г (Ham-mar—13,26, Соколов—4,8 г). Развитие этой железы может быть очень различно, иногда почти вся она состоит из лимфоидной ткани, иногда с большой примесью соединительной. В последнее время ей приписывают эндо-.кринную функцию.—Вес надпочечнике о в относится к весу почки как 1:3 (у взрослого 1:8—1:28). Следовательно они очень велики, особенно если вспомнить, что и почка у Н. относительно велика. Строение с характером''зародышевого, мозговое вещество функционирует недостаточно (Томас). Однако при геморагиях в надпочечнике острая не- достаточность их ведет к резкой адинамии.— Вес щитовидной железы—1,3—2,8 г и в дальнейшем нарастает до старости. У плода повидимому нет собственной функции щитовидной железы, но железа матери находится в состоянии гиперфункции, и снабжение Н. идет вероятно за счет материнского организма. Запас коллоида в первые месяцы жизни м. б. пополняется через молоко матери.—П оловой аппарат мальчиков представляет ряд особенностей: внутренняя поверхность praeputii спаяна с поверхностью головки члена посредством многослойного эпителия. Название «фимоз Н.» не соответствует действительности и эту физиол. спайку правильнее было бы, по Калашникову, называть «symphysis». Она со временем исчезает. У девочек просвет вагины заполнен слущив-шимся эпителием и слизью, к-рая часто образует настоящую пробку. Яичники находятся на разном уровне, чаще всего еще в большом тазу. Вес их, как и мужских яичек, колеблется около 2 з (см. Яичники). Органы чувств развиты у И. достаточно. Со стороны глаз следует отметить отсутствие пигмента в радужной оболочке; отсюда неопределенный синевато-серый цвет, наблюдающийся даже у таких пигментированных рас, как негры. Слезные железы развиты, но крик б. ч. не сопровождается слезоотделением, м. б. вследствие отсутствия центрального импульса. Зрачковая реакция есть, ро-говичный рефлекс также, хотя несколько ослабленный. Проведение ладонью перед глазами не вызывает мигания как реакцию испуга, как психорефлекс. Н. обладает све-тоощущением, но не тонким чувством зрения. Способность координации отсутствует, чем объясняются конвергирующие движения глаз.—С л у х очевидно отсутствует тотчас после рождения, т. к. барабанная полость лишь постепенно наполняется воздухом благодаря началу легочного дыхания. Уже в первые дни Н. реагирует на громкие шумы, но различать направление звука он научается лишь спустя несколько недель. Чувство вкус а—одно из наиболее развитых. Прейер (Ргеуег) наблюдал его даже у аыэнцефала. Смазывание языка Н. солевым или хинным раствором вызывает соответствующую мимику.—Надо думать, что обоняние тотчас после рождения отсутствует, т. к. носовая полость была долгое время на-полнена жидкостью. Однако к концу первого же дня обоняние появляется.—Чувство осязания развито хорошо, прикосновение к губам вызывает сосательный рефлекс, щекотание в носу—чиханье и пр. Болевые ощущения притуплены и реакция на боль замедлена. К t° чувствительность до-» вольно развита и м. б. именно охлаждение и вызывает первый крик Н., являющийся по-видимому рефлекторным, т. к. он наблюдается и у анэнцефалов. Высшие псих, функции у Н. отсутствуют, но несложные переживания—приятно ,неприятно,—к-рые можно уловить очень рано, относятся уже к области сознательных, хотя и примитивных. Изучение поведенияН. несомненно откроет в близком будущем много интересного. Смертность Н. очень высока и тем выше, чем ребенок моложе. Цельтнер (Zelt- 47d mer) в Нюрнберге дает следующие цифры за 1923—24 гг.: из 100 грудных детей умерло в 1-й день—15,3, от 1 до 3-го дня—21, от 1 до 7-го—26,5 и от 1 до 14-го—32,4. За годы 1921—24 включительно в Ленинграде умерло 19 799 детей в возрасте до года; из них *6 495, т. е. 32,8%, погибли в возрасте до одного месяца (Шустер-Кадыш). По сведениям Шренка (Рига) из общего числа умерших грудных детей умерло (в%): Табл. 4. День жизни 1909 Г. 1910 Г. 1911 Г. 1-й....... 9,75 8,34 7,36 2-й....... 1,95 1,53 2,61 1,67 0,96 1,04 4-й....... 0,80 0,91 1,04 0,80 0,85 0,81 0,63 1,08 0,76 7-Й....... 1,21 1,36 1,10 Высокую смертность, падающую на- 1-й день жизни, следует отнести, с одной стороны, на жизненную слабость детей с малым весом, .а с другой—на родовую травму, падающую обыкновенно на детей очень крупных. Дети с средним весом гибнут в меньшем отношении. Нек-рое преобладание мальчиков объясняется вероятно их большим весом. Цифра «смертности 1-го дня—сам:ая высокая—сразу и резко снижается уже на 2-й день, и с каждым последующим днем шансы ребенка на выживание увеличиваются. Лишь на 6-й, 7-й день наблюдается некоторое повышение ее уже в связи со смертностью от инфекций (пупочная, кишечная, легочная, сепсис). В СССР общая смертность на 1-м году жизни понизилась, начиная с 1923 г., смертность же, •относящаяся к первым дням жизни, этого понижения не обнаруживает. Очевидно темп падения смертности на первом месяце даже .при благоприятных условиях все же несколько более медленный, чем в возрасте после "первого месяца (Dublin). Родовая травма, недоношенность и инфекция—вот три главных фактора смертности Н., и отсюда понятна та громадная роль,которую в борьбе с ней должны играть иытра- и антенатальная профилактика (правильная постановка акушерской помощи, широкая сеть женских консультаций , правильное лечение сифилиса, мероприятия евгенического характера),атакже бережный, асептический подход к ребенку. Уход и гигиена. Отделение Н. от матерей, широко проводящееся в наст, время, было при введении его в жизнь настоящей революцией в акушерских учреждениях. Мера эта—правильная при условии рациональной постановки дела, достаточного количества персонала и его хорошей подготовки. Просторная светлая детская, лучше ' две, в отдалении от материнских палат, хорошо проветривающиеся и отапливающие-•ся, кроватки высокого типа (101 высоты на 46 см ширины) с волосяными матрасиками, грелки Креде для недоносков, боксы для ^изоляции б-ных, закрытые ведра для грязных пеленок, беспрерывное снабжение теплой и холодной водой, достаточное количество и надлежащее качество белья, тщательная нумерация детей, достаточный и обученный в духе охматмлада персонал—вот те условия, без наличия к-рых большое скопление детей может иметь пагубные последствия.—У ход за Н. начинается с момента выхода его из родовых путей и имеет целью охрану ребенка от всякого рода вредностей внеутробной жизни (травматических, температурных, микробиальных), а также помощь ему в трудностях кормления. Отделение Н. от матери производится путем перерезки пуповины после перевязки ее или защемления наподобие кровоточащего сосуда (омфало-трипсия). Принято отделять ребенка спустя 6—7 мин. после рождения, когда ослабевает пульсация пуповины, в виду полезности для него такой трансфузии пляцентарной крови. Обычно пуповину перевязывают стерильной тонкой тесьмой или толстым шелком на расстоянии 1—2 см от пупочного кольца. Несколько выше накладывается другая перевязка и пуповина отрезается стерильными ножницами над первой. Короткая культя предпочтительнее длинной, так как представляет меньшую поверхность для инфекции и быстрее мумифицируется. Целесообразна т. н. «двухмоментная» перевязка, употребляемая во многих германских клиниках. При перевязке тесьм i, завязывается туго бантиком и после туалета ребенка непре-

Рисунок 2. Пупочный фартучек Flick'a.

менно";подтягивается во избежание кровотечения. Культю можно смазать иодом и покрыть марлей, смоченной в спирту. Последующий уход состоит в ежедневном осмотре, в налоя^ении сухой стерильной повязки. Удобны индивидуальные пакеты с бинтом и куском марли, а также пупочные фартучки Флика (Flick), защищающие пуповину марлевым щитком на тесемках (рис. 2). По отпадении пуповины пупочная ранка смазывается иодом и до заживления покрывается стерильной повязкой.—Другим моментом в деле ухода является глазная профилактика по Креде (см. Бленорея), являющаяся обязательной при проведении родов. Применять ее нужно возможно раньше. Рекомендуются: 1%-ный ляпис, 10%-ный протаргол и 5 %-ный софол, последние два препарата как более мягкие, не вызывающие резкой реакции со стороны детской конъюнктивы/Следует соблюдать целый ряд предосторожностей; держать препарат в темнокоричневом ' пузырьке с притертой пробкой, выписывать его для учреждения в небольших количествах, не мыть ребенку глаз после впускания препарата для того, чтобы избежать его вымывания. После указанных профилактических мероприятий тело ребенка оттирается от первородной смазки стерильным маслом с помощью куска ваты или мягкой стерильной пеленки (об оставлении смазки—см. Vernix caseosa). Затем делается ванна в 37—38° из кипяченой воды с употреблением мягкого нейтрального мыла (марсельского, яичного). В наст, время нек-рые учреждения предпочитают заменять ванну обтиранием тела ребенка маслом в виду возможности инфекции и охлаждения. Надо сказать, что боязнь эта преувеличена, и при условии чистого содержания ванны, употребления кипяченой воды и хорошей техники однократное купанье более целесообразно. После туалета следует подтянуть перевязку на пуповине, забинтовать ее и одеть ребенка. Все манипуляции должны проделываться быстро и четко, чтобы не вызвать охлаждения Н. В первые часы (до первого кормления) целесообразно завертывать его с ручками и головкой, т. к. t° тела у него во время уборки все же понижается и лишь постепенно приходит к норме. Затем, если t° комнаты хорошая (20°), то можно надевать ему распашонку, кофточку, подгузник и, завернув в пеленку под мышки, прикрывать сверху теплым одеяльцем с пододеяльником—головка открыта, ручки свободны. На время кормлений удобнее завертывать Н. с головкой и ручками. Белье должно быть мягким, хорошо проглаженным, подгузники из впитываюшеи ткани—лучше всего из марли—в 4—8 слоев. Утренний туалет: ежедневно утром Н. следует раздеть, тщательно осмотреть, умыть ему лицо, ручки кипяченой водой, промыть и обсушить все кожные складки. Если тщательно обсушивать их и раз в день смазывать маслом, то можно совсем избежать употребления присыпки (тальк), качество к-рой бывает часто плохим. Затем следует промывание глаз борной, смена пупочного бинта и осмотр (не касаясь) пуповины, смена белья и причесывание ребенка. Нос (только в случае корок, сопящего дыхания) протирается ватным жгутиком с маслом. Последним приемом особенно не следует злоупотреблять при массовой уборке. Ушные раковины протираются влажной ватой и обсушиваются, длинные ногти осторожно подрезаются во время сна ребенка. Вопрос—следует ли систематически купать Н. до отпадения пуповины—разрешается большинством наблюдателей в отрицательном смысле. Методу купания ставят 2 упре-•ка: более длительная мумификация пуповины и возможность ее инфекции (см. Ом-фалит). Принимая во внимание постоянное загрязнение нашей воды, а также то, что для скорейшей мумификации предпочтительнее сухое содержание пуповины, правильно будет купать Н. лишь после отпадения пуповины. Ротовая полость ребенка не требует никакого особого ухода, т. к. достаточно омывается его слюной. Протирание может быть вредным благодаря большой нежности слизистой оболочки и само может быть причиной поранений и заболеваний рта. Пользование воздухом должно проводиться с самого начала жизни ребенка; сюда относятся обязательное проветривание комнаты несколько раз в день, открытие форточки или окна летом, прогулки сообразно с временем года и t° воздуха: летом с первых же дней-жизни, зимой—более осторожно—после 3—4 недель и только в теплые дни. В условиях летней жары, когда Н. легко перегреваются, целесообразно делать им воздушные ванны, оставляя раздетыми 1—2 раза в день на 5 мин. Применение легкой гимнастики, рекомендуемое некоторыми врачами, большинством в этом раннем периоде жизни не считается желательным. Вскармливание. Пищевая потребность Н. понижена сравнительно с ребенком более старшего возраста. У него правильное нарастание веса идет при гораздо меньшем коеф. энергии: 50—44 и даже меньше, если объем пищи, т. е. количество воды. достигает определенной величины. Финкель-штейн дает следующую схему: на 1-й неделе жизни Н. нужно 70 г, помноженных на число дней минус 1; для детей весом более 3 200— 80 г, помноженных на число дней минус 1. Схема Кирштейна (Kirstein) учитывает более точно и вес ребенка: на 2-й день жизни он должен получить 3—4% своего первоначального веса, на 4-й—8—9%, на 6-й—10—11%, на 8-й—12—13% и на 14-й день—15%. Соответственно этой малой потребности, а также тому состоянию сна, в к-ром Н. пребывает. франц. школа, а также Рейс, совсем не прикладывают его к груди в первые сутки или прикладывают несколько раз без определенных промежутков, руководствуясь временем бодрствования ребенка (Яшке). Этот промежуток нужен и для отдыха матери. Другие авторы наблюдали большие падения в весе и рекомендуют раннее, а нек-рые и весьма раннее прикладывание к груди (Шик, Кононова). Вогралик считает насилием над природой кормление Н. в первый день жизни молоком другой матери, а Иванова-Незна-мова (Томск) наблюдала, что дети, приложенные через 12 час, теряли больший процент веса, чем те, к-рых прикладывали только через 24 часа после рождения. В'Моск. гос. научном ин-те охматмлада, после многообразных проб, остановились на первом прикладывании через 8 часов после физиол. родов и через 24 часа после родов трудных,. наркоза, щипцов, поворотов и пр. Целесообразно давать в это время ребенку немного-кипяченой воды. После кесарского сечения и при эклямпсии нередко приходится начать кормление грудью еще позднее. Недоносков; как детей, для к-рых значительная потеря в весе нежелательна, можно кормить раньше—через 6 час. Число кормлений также является спорным вопросом. Во Франции охотно кормят 7—10 раз; применяют также и следующий метод: на 1-й день жизни одно кормлениеу на 2-й—два, на 3-й—три, на 4-й—четыре, на. 5-й—пять, на 6-й—шесть и наконец с 7-го дня устанавливается семиразовоекормление. В Германии многие проводят 5-разовое кормление через 4 часа с 8-часовым ночным перерывом. Такое редкое кормление ведет к большим весовым потерям, и в ин-те НКЗдр. применяется 6-разовое (через 37а часа) как наиболее рациональное в условиях учреждения. В обстановке индивидуальной предпочтительнее 7-разовое кормление, которое практически трудно осуществить в учреждении. 10-разовое применяется к более мелким детям (2 600 г и ниже). Продолжительность кормления—15—20 мин., никакие долее получаса для ленивых сосунов. При ги-погалактии матери, особенно временной, Н. назначается иногда более частое, а иногда смешанное кормление, к к-рому приходится прибегать также при послеродовых заболеваниях. Выбор смеси зависит от индивидуальных условий каждого отдельного случая: за неимением грудного—пахтанье, белковое молоко, смесь Черни, обычные разведения « водой, отварами. Наконец искусственное вскармливание тоже применяется в тех редких случаях, когда имеет место смерть или •тяжелое заболевание матери: активные формы tbc, декомпенсированные пороки сердца, хрон. нефриты, психозы, тяжелые послеродовые заболевания. Задача врача—по возможности отсрочить этот переход на искусственное вскармливание, помня, что Н. особенно ранимы и что каждый лишний день грудного вскармливания увеличивает для них шансы на жизнь. Не следует однако слишком настаивать в безнадежных случаях и доводить ребенка до истощения. Обычной ошибкой является недокармливание Н., а не перекармливание его. Финкельштейн считает главным правилом полное покрытие пищевой потребности ребенка и в этом смысле надо осудить те большие разведения, на к-рых иногда долго держат Н., оправдывая это их большой хрупкостью. Не надо совсем употреблять разведение 1:2 или разве только профилактически в течение одного-двух дней, а затем давать 1:1 и даже 2:1. Варио {Varlot) с успехом назначает Н. цельное мо-.локо. Не более шести приемов пищи, с осторожной прибавкой сахара в виду возмоя^-ности процессов брожения.—В течение 1-й недели достаточно 80 кал., в первые дни еще меньше, но на 2-й следует поднять это количество до 100 и потом 120. Если ребенок выливает мало, то калорийность можно повысить прибавкой жира (10% сливок, масла), ларозана, повышением процента сахара. Получены хорошие результаты и от других смесей—ларозана, белково-сливочной смеси Феера, пахтанья, смеси Черни, хотя смеси, богатые жиром, требуют осторожного применения в первые недели жизни. Наиболее подходящими для здорового Н. являются все-таки обычные разведения молока. Родовые повреждения. Для каждого ребенка акт родов, даже физиологических, составляет тяжелую травму, и б. или м. выраженное сотрясение мозга (сот-motio) наблюдается у большинства детей в виде большой сонливости и легкой рвоты, имеющей м. б. отчасти мозговой характер. Кроме того встречаются также повреждения—от самых легких и до смертельных для ребенка. Они могут наблюдаться при всяких родах как при нормальных, так и при быстрых, стремительных, когда тело ребенка выталкивается без достаточной подготовки и испытывает резкую разницу в окружающем давлении. Особенно же опасны роды затяжные, при узком тазе, ягодичные и оперативные—повороты, щипцы, особенно—высокие. Повреждения могут быть со стороны кожи и мягких частей; петехии, небольшие экхи-мозы, свидетельствующие о хрупкости детских сосудов; следы щипцовых ложек, поверхностные или более глубокие (Пинар .называет их «штемпелем клиники»), поранения слизистой рта, надрывы уздечки при введении пальца в рот для извлечения головки. При ягодичном предлежании—ссадины, ушибы ягодиц и половых частей. Из повреждений мышц встречается гематома грудино-ключично-сосковой мышцы, образующая под оболочкой мышцы опухоль. Травма ее происходит 1) при сжатии пальцами шеи ребенка при приеме Морисо, 2) при наложении щипцов, 3) при головном предлежании, когда уже вышедшую головку оттягивают книзу для освобождения плечиков. Ясно, что в первых случаях кровоизлияния в толщу могут произойти благодаря прямому давлению, а в последнем благодаря насильственному растяжению мышцы (надрывы). При значительных надрывах мышечных волокон может образоваться иногда кривошея вследствие прорастания мышцы фиброзной тканью; обычно же опухоль проходит в течение 1—3 недель. Лечение: по отпадении пуповины ванны, легкий массаж, при стойкой кривошее — оперативное вмешательство. Со стороны костной системы наблюдаются переломы гл. обр. верхнего пояса—ключицы и плечевой кости. Переломы ключицы нередки (от 1,3 до 3% всех родов), но часто проходят незамеченными, т. к. могут не вызывать ограничений в движениях. Переломы нередко встречаются и при нормальных родах. При головном предлежании перелом происходит при освобождении плечиков или когда при выходе переднее плечико прижимается к симфизу; ключица в это время сдавливается в направлении своей продольной оси и ломается от перегиба на слабейшем месте—на границе средней и наружной трети; при ягодичных род ах—во время приема Морисо. Обычно сращение наступает быстро—в 5—6 дней. Надо взять за правило всегда прощупывать ключицы у Н.; хруст, а иногда и смещение обломков устанавливают диагноз. Лечение: согнутая под прямым углом рука обертывается ватой и фиксируется бинтом на груди, с подушечкой в подмышечной впадине—повязка типа Дезо. Шпици (Spitzy) рекомендует крестообразную шинку. В случае субпериостального перелома без смещения в повязке нет необходимости.—П ереломы плечевой кости сравнительно редки, происходят иногда и при головном предлежании, но чаше при ягодичном с запрокинутыми ручками, в момент их низведения. Кость обычно ломается близ середины, линия перелома бывает косой, и обломки могут смещаться. Диагностика легка: конечность неподвижна, крепитация и подвижность обломков ясные. Течение б. ч. благоприятное, гораздо менее длительное, чем у взрослого. Сращение в 10—12 дней с образованием большой мозоли. Наилучший способ—наложение прямоугольной шины Шпици. Она вырезается из картона, обертывается ватой и подводится под спинку ребенка так, чтобы на горизонтальной ее части лежали плечи, а на вертикальных— его предплечья. Чтобы достигнуть вытяжения обломков ребенок фиксируется к перекладинам кроватки посредством бинтов, охватывающих его локти. Кормится он первые дни сцеженным молоком, а потом грудью матери, которая наклоняется над 47 в-

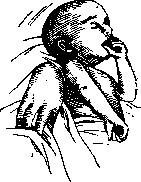

его кроваткой. Через 12 дней шина снимается и заменяется легкой повязкой; после 14 дней—ванны, легкий массаж и пассивные движения в суставах.—Переломы предплечья, вывихи и отслойки эпифиза плеча являются большой редкостью. Перелом бедра наблюдается в его верхней или средней части, чаще всего при тазовом извлечении, но иногда при самопроизвольных родах и при головном предлежании [см. отд. табл., т. XX (ст. 455—456), рис. 8]. Расхождение обломков может быть значительным—верхний в абдукции, нижний—в положении аддукции. Диагностика легка вследствие полного отсутствия активных движений, резкой подвижности и крепитации обломков. Перелом серьезный, но сращение все же б. ч. происходит хорошо и укорочение конечности редко. Предложено много способов и аппаратов, б. или м. сложных, для лечения перелома. Один из старых способов: сломанная конечность сгибается в тазобедренном суставе и прибинтовывается к телу ребенка так, чтобы пальчики оказались у его плеча (рис.3). Тело ребенка образует как бы шину. Употребляют гипсовые повязки, алюминиевые и железные шины и пр. Наилучшие результаты дает подвешивание ножки^ кверху при помощи блока (рисунок 4).

Перелом ычерепныхкостей чрезвычайно редки вследствие их большой эластичности и подвижности в швах. Чаще встречаются вдавления, локализующиеся гл. образом на теменных, иногда на лобных костях. Причиной бывает давление со стороны промонтория при узком тазе (особенно при ягодичном предлежании) или ложками щипцов. Они бывают различной формы (ложко-, воронкообразные, треугольные и т. д.) и протекают б. ч. благоприятно,1 т. к. кость Н. упруга ,э ластична и часто выправляется самопроизвольно. Только глубокие впадины могут вызывать мозговые явления в виде судорог, параличей. Вдавления могут так же комбинироваться ^ с трещинами в кости. ^ Лечение при отсутствии мозговых явлений выжидательное. В угрожающих случаях', а иногда позднее с косметической целью костное вдавление стараются выправить, оттолкнуть его изнутри зондом, введенным в шов, между костями, , или (приподнять. снару- Рис 3. Повязка при переломе бедра.

Рисунок 4. Подвешивание

ножки при переломе бедра.

Рис.5.Периферический паралич лицевого нерва.

леи особым инструментом, ввинчивающимся в кость наподобие пробочника и наподобие* пробки вытягивающим вдавление. Травматические повреждения периферической нервной системы ведут к образованию т. н. акушерских параличей. Чаще всего при родах поражаются лицевой нерв иг плечевое сплетение. Паралич лицевого нерва происходит чаще всего от сдавленна его лонжами щипцов, иногда от давления; промонтория на околоушную область (паралич периферический) и наконец в более редких случаях он может быть и происхождения центрального вследствие внутримозгового» кровоизлияния или недоразвития ядер п. lacialis—так наз. ядерная аплазия («.Кегп-aplasie»). Клинич. картина характерна: при крике лицо перекашивается в здоровую сторону, а пораженная сторона остается неподвижной, часто глаз не закрывается (пери-ферич. паралич верхней и нижней ветвей) (рисунок 5). Складки лица, как носогубная, лобные, при плаче резче выражены со здоровой стороны. Течение периферических параличей обычно благоприятное, сосание нестрадает, и выздоровление наступает самопроизвольно. После 3 недель можно попробовать электризацию. Нередко встречаются. параличи верхних конечностей от сдавленна или растяжения плечевого сплетения! (рис. 6). Это случается или при приеме Мо-рисо (давление) или же при насильст-венном,оттягивании уже вышедшей головки вниз, с целью освободить плечико (растягивание, надрывы). С последним приемом следовало бы по возможности быть осторожным. Параличи развиваются обыкновенно при трудных родах, у крупных детей с широкими плечами или же при оперативных вмешательствах. Конечность свисает более или менее неподвижно, плечико опущено, вся она слегка повернута внутрь, а ладонь обращена кзади. Суставы кисти и пальцев согнуты, большой палец подогнут внутрь. Это наиболее частый тип верхнего паралича сплетения (Дюшен-Эрба), при к-ром поражаются V и VI шейные корешки или их соединенный ствол. ^Другой тип, реже встречающийся,—нижний паралич сплетения (тип Klumpke), когда повреждены VIII шейный и I грудной корешки или их соединенный ствол. При этом страдают обычно движения кисти и пальцев (nn. ulnaris и radialis), а движения в плече и локте обычно не нарушены. Прогноз всегда серьезный, т. к. лечение может быть

Рисунок 6. Паралич правого plexus bracLmlis.